Piensa un poco, no mucho, esto es sencillo. ¿alguna vez te detuviste a pensar si lo

que llamamos democracia sigue siendo realmente tuya?

¿Te preguntaste si el voto

que depositas con convicción es un gesto de libertad o una forma de obediencia

encubierta?

¿Has sentido que celebras derechos que después entregas con tus

propias manos?

No te hablo en abstracto. Te hablo a vos, a quien lee estas líneas quizá con un dejo de escepticismo o con la esperanza de encontrar respuestas. Porque lo que intento plantear no es un análisis técnico ni un discurso partidario. Es una pregunta ética, un espejo.

¿De qué sirve hablar de libertad si la usamos para legitimar a quienes nos

desprecian?

¿De qué sirve invocar la palabra “justicia” si la dejamos vacía de

contenido cada vez que la repetimos sin pensar?

¿Y qué clase de sociedad

construimos cuando confundimos profundidad con aburrimiento y superficialidad con

verdad?

Si sentís que todo esto es incómodo, entonces el preludio ya cumplió su función: incomodar. Porque solo quien se siente interpelado puede empezar a pensar distinto.

La fragilidad de la democracia y del contrato social

Decime, ¿Qué es para vos la democracia?

¿Un papel que depositas en una urna

cada cierto tiempo? ¿Un conjunto de instituciones abstractas que funcionan como

engranajes invisibles? ¿O un acuerdo silencioso entre millones de personas que

deciden convivir bajo ciertas reglas?

Porque si es lo primero, entonces la democracia es frágil como un papel: se rompe en

segundos.

Si es lo segundo, corre el riesgo de ser una maquinaria sin alma, que

puede ser manejada por cualquiera.

Pero si es lo tercero, si es realmente un

pacto vivo, entonces depende de algo mucho más delicado: la conciencia de cada uno.

De vos, de mí, de todos.

El contrato social —esa promesa implícita de que vamos a cuidarnos mutuamente bajo un marco de derechos y responsabilidades— se sostiene solo mientras creemos en él. El día en que dejamos de creer, el pacto se convierte en un espejismo: la ley pierde legitimidad, los derechos parecen opcionales, y las instituciones se vuelven caricaturas de sí mismas.

Por eso, cuando escuchas que “la democracia ha fracasado”, quizás lo que realmente

fracasó no es la estructura, sino la voluntad de quienes debían sostenerla.

La

pregunta incómoda es esta:

¿y si el fracaso no está en “ellos” sino en nosotros?

La paradoja del verdugo elegido

Decime algo con sinceridad: ¿no te resulta extraño ver cómo tanta gente aplaude a

quienes claramente los desprecian?

Pensemos juntos. ¿Qué lleva a un trabajador

precarizado a apoyar a un político que le promete quitar derechos laborales? ¿Qué

empuja a una familia humilde a votar por alguien que dice abiertamente que los

pobres son un estorbo?

Es un absurdo, ¿verdad? Como si alguien, estando sediento, eligiera beber veneno

porque le gustó la etiqueta de la botella.

Y sin embargo, pasa. Una y otra vez.

Pero tal vez no sea tan paradójico como creemos.

Quizás la sociedad misma, con

sus estructuras rígidas y sus privilegios invisibles, ha ido dejando afuera a

muchos. Personas que no se sienten parte, que no logran encajar en una comunidad

cada vez más cerrada, más elitista, más cruel con los que no cumplen sus estándares

de éxito, de consumo, de apariencia.

Son parias sociales, empujados a la orilla del contrato social, sin pertenencia ni

reconocimiento.

Y cuando alguien vive excluido, lo que busca no es tanto

justicia, sino tribu. No tanto dignidad, sino un lugar donde sentirse acompañado,

aunque sea en la rabia.

Por eso acuden a líderes que no ofrecen amor ni

integración, sino odio compartido. Y esa furia común se convierte en identidad.

¿No es acaso comprensible, aunque duela, que quien se siente rechazado por la

sociedad busque refugio en quienes le dicen:

“tu resentimiento es válido, tu odio tiene sentido”?

¿No será que, más

que una paradoja, lo que estamos viendo es el síntoma de sociedades que no supieron

abrazar a todos sus miembros?

La pregunta entonces cambia: ¿la culpa es del verdugo que seduce, o de la comunidad que empujó a tantos a los brazos del verdugo?

Ser paria hoy

Pensalo un momento: ¿Cuántos jóvenes conoces que, sin haber cometido ninguna falta

grave, viven como si estuvieran exiliados dentro de su propia comunidad?

A

veces no es la pobreza ni la política lo que los aparta, sino algo mucho más

cotidiano: no encajar.

En la adolescencia y juventud, pertenecer a un grupo de amigos es casi una necesidad

vital. El que queda afuera —por no vestirse como dicta la moda, por no tener el

mismo poder adquisitivo, por no saber manejar los códigos sociales, o simplemente

por ser distinto— es señalado, ridiculizado, apartado.

Y esa herida, aunque

parezca pequeña, se vuelve profunda. Porque a esa edad, la falta de tribu se traduce

en una sensación de no tener lugar en el mundo.

¿Son víctimas? No exactamente. Muchas veces son simplemente desadaptados frente a un orden social que exige uniformidad y castiga la diferencia. Pero el resultado es el mismo: se sienten invisibles. Y un joven invisible es terreno fértil para cualquier discurso que le prometa un lugar, aunque sea desde la rabia.

Por eso tantos terminan cayendo en movimientos que se alimentan de resentimiento. Porque en ellos descubren lo que antes se les negó: pertenencia, identidad, reconocimiento. Aunque sea a costa de abrazar un odio que los devora por dentro.

Y entonces vuelve la pregunta incómoda: ¿Qué sociedad estamos construyendo, si los desadaptados solo encuentran hogar en las trincheras del resentimiento?

El poder de las palabras y los sentidos

Decime, ¿alguna vez te pusiste a pensar en el peso que tienen las palabras en la

vida de alguien?

Una sola frase, dicha en el momento justo, puede abrir un

camino. Otra, lanzada con desprecio, puede cerrar todas las puertas.

Cuando hablamos de manipulación política, solemos pensar en grandes discursos, en líderes que tergiversan conceptos como “libertad”, “Estado” o “derechos”. Pero la batalla del sentido no empieza en la televisión ni en las redes sociales. Empieza en lo más íntimo: en la familia.

Porque el modo en que un joven enfrenta ser distinto, ser apartado o sentirse un

paria, depende muchas veces de la primera red que lo sostiene.

Si en su casa

recibe palabras de apoyo, si escucha que ser diferente no es una condena sino una

posibilidad, entonces crece con un suelo firme. Puede transformar la herida de la

exclusión en una fuerza para cambiar, para construir.

Pero si en cambio el

hogar es indiferente, si la palabra que encuentra es la burla o la crítica, entonces

la herida se infecta. El resentimiento crece, y con él la tentación de devolver al

mundo el mismo desprecio que se recibió.

El odio no nace de la nada. Se cultiva en silencios, en abandonos, en palabras mal

dichas.

Y del otro lado, la resiliencia tampoco surge por milagro: se forja en

la confianza, en el acompañamiento, en esas frases simples que afirman la dignidad

de un hijo o una hija cuando el mundo se la niega.

Por eso digo que la familia es el primer campo de batalla en la lucha por el

sentido. Porque ahí se decide si la diferencia se vive como condena o como

semilla.

Y lo que un joven haga luego con esa diferencia —si la convierte en

motor de odio o en fuerza de construcción— depende en gran parte de ese apoyo

inicial.

Entonces, la pregunta vuelve a ser personal, casi íntima: ¿qué palabras estás sembrando vos en quienes te rodean? ¿Son palabras que liberan, o palabras que hunden?

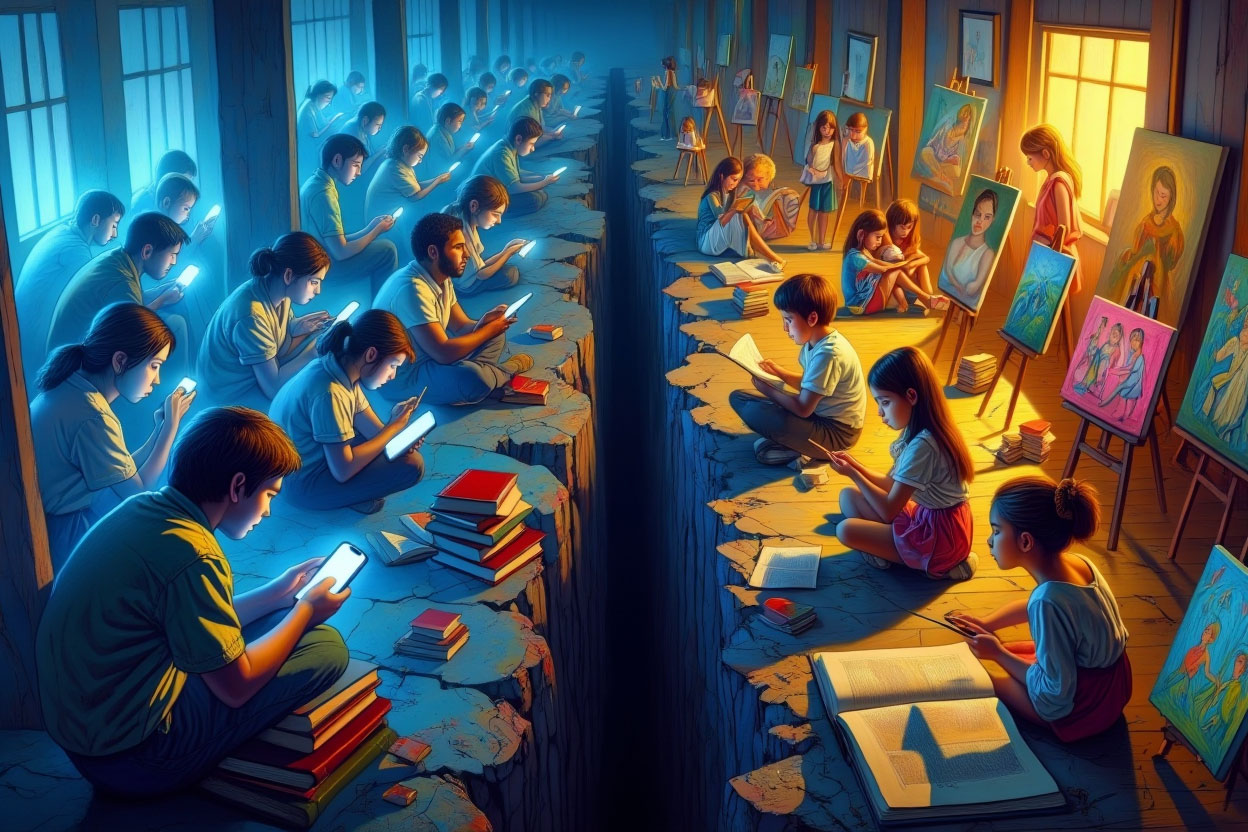

Superficialidad y erosión de la profundidad

Decime, ¿nunca te llamó la atención la facilidad con la que algunos discursos

simples conquistan multitudes?

Mientras las ideas complejas se discuten en

silencio y requieren paciencia, las frases vacías pero contundentes se esparcen como

fuego. “Vos sos el pueblo, ellos son la casta”. “Ellos te roban, yo te devuelvo lo

tuyo”. “Tu dolor es culpa de esos otros”. Tres palabras, un enemigo, y ya tenés un

ejército de seguidores.

Eso no es casualidad.

Los oportunistas de la política, los líderes de sectas

religiosas, los personajes públicos sin escrúpulos, todos han aprendido a detectar a

los que se sienten marginados, heridos o inseguros. Ven en esos parias sociales un

terreno fértil, listo para sembrar resentimiento y cosechar obediencia.

¿Cómo lo hacen? No con argumentos, sino con emociones.

Las redes sociales les

dan las herramientas perfectas: imágenes diseñadas para impactar, videos de segundos

que despiertan ira o miedo, mensajes repetidos hasta el cansancio. La

superficialidad se convierte en un arma, porque a un pensamiento profundo se lo

puede discutir, pero a una frase que apela a tus miedos más íntimos es muy difícil

resistirle.

Y así, lo que empezó como una inseguridad personal —no pertenecer, sentirse fuera de

lugar, no ser reconocido— se transforma en identidad colectiva:

“yo soy parte de esta lucha, yo pertenezco a esta tribu que odia lo mismo que

yo”.

Lo que era vacío se llena con fanatismo.

Lo que era dolor se convierte

en odio.

Lo que era un joven perdido, ahora es un soldado ciego en manos de

quien supo manipularlo.

El problema no es solo político. Es ético y social. Porque en cada fanático hay un fracaso colectivo: alguien que pudo haber encontrado apoyo, sentido y profundidad, pero en cambio encontró un atajo superficial que lo llevó a la servidumbre emocional.

Por eso te pregunto: ¿Cuánto estamos dejando en manos de quienes manejan los algoritmos y los slogans? ¿No será que mientras celebramos la inmediatez, estamos entregando nuestra capacidad de pensar?

Decadencia cultural y ambición maquiavélica

Te lo digo así: nada de lo que vemos hoy es fruto de una sola causa.

Ni todo

puede explicarse por la decadencia cultural, ni todo por la ambición de un grupo

ideológico sin escrúpulos. Es la suma lo que lo vuelve tan devastador.

Por un lado, está el abandono intelectual que comienza muchas veces en la familia. Jóvenes que crecen sin guía, sin estímulo para pensar críticamente, sin una base sólida de valores que los ayude a enfrentar un mundo cada vez más hostil. Padres que, por cansancio o desconexión, terminan dejando la formación de sus hijos en manos de pantallas y algoritmos. Y así, lo que debería ser un espacio de contención se transforma en un vacío que la sociedad entera paga caro.

Por otro lado, está la ambición maquiavélica de ciertos grupos políticos, religiosos

o económicos, cuyo único proyecto es acumular poder y dinero. No tienen bandera ni

patria, más allá de su propio beneficio. Detectan ese vacío cultural y lo explotan

con precisión quirúrgica: fabrican enemigos, manipulan emociones, convierten la

ignorancia en un recurso estratégico.

Para ellos, la fragilidad de las

sociedades no es un problema: es una oportunidad de negocio.

La decadencia cultural prepara el terreno. La ambición desmedida siembra la semilla. El resultado es una tormenta perfecta: comunidades rotas, ciudadanos fanatizados, democracias debilitadas, instituciones corroídas.

Y entonces la pregunta se vuelve inevitable:

¿qué pesa más, la responsabilidad de quienes abandonaron a sus jóvenes o la de

quienes se aprovecharon de ese abandono?

La respuesta, tal vez, no esté en elegir un culpable, sino en reconocer que

ambos factores se retroalimentan. Una sociedad que deja a sus miembros sin

herramientas de pensamiento es un festín servido para quienes viven de manipularlos.

Reconstruir desde lo esencial

Si llegaste hasta acá, quiero hablarte con calma. No se trata de culpas ni de

señalar con el dedo. Ya tenemos demasiado de eso en la política, en los medios, en

las redes. Culpar no construye. Culpar divide.

Lo que necesitamos no es repartir culpas, sino recuperar lo esencial.

Y lo

esencial empieza en lo más cercano: la familia y el entorno inmediato, amigos,

parientes compañeros de estudios etc., que es la red íntima que nos sostiene o nos

deja caer. Porque de ahí nacen las primeras certezas, los valores que después nos

permiten enfrentar la vida sin entregarnos a la manipulación.

Pero no basta con esperar que cada familia lo resuelva sola. La sociedad entera

tiene un papel. La educación debería incluir no solo matemáticas o historia, sino

también herramientas para que padres, madres y cuidadores aprendan a ser guías, a

dar palabras que afirmen, a sostener en vez de desentenderse.

La cultura y el

arte, cuando son vivos y accesibles, pueden ser otra forma de contención: enseñan a

pensar, a sentir, a imaginar mundos distintos, a no conformarse con la

superficialidad del eslogan vacío.

Y sí, también hace falta un Estado presente,

con políticas limpias, que promuevan estos espacios en lugar de recortarlos.

El futuro no se juega solo en las urnas. Se juega en las sobremesas familiares, en

las aulas, en los teatros, en los clubes de barrio, en cada espacio donde una

persona puede sentirse reconocida en su dignidad.

Porque ahí, en lo más

pequeño, se decide lo más grande: si vamos a seguir formando ciudadanos frágiles,

fáciles de manipular, o personas capaces de pensar, dialogar y construir juntos.

No tengo respuestas definitivas, pero sí una certeza:

sin contención, sin familia, sin cultura, lo demás se desmorona.

Por eso, más que mirar con impotencia lo que hacen los oportunistas, vale la

pena preguntarnos qué podemos hacer nosotros para que nadie tenga que buscar refugio

en la tribu del odio.